西新宿本院

足の甲(中足骨)の疲労骨折の原因と治療・対処法

足の甲(中足骨)の疲労骨折の症状

プロ・アマを問わず、スポーツ選手が足の甲に痛みを訴えることがありますが、原因は中足骨という骨の疲労骨折かもしれません。中足骨とは走ったりジャンプしたりしたときに着地の衝撃をやわらげてくれるクッションの役目を果たす骨で、スポーツによる疲労がたまって骨折を起こすことがあります。痛みなど症状が特徴的で見過ごされることも多い足の甲(中足骨)の疲労骨折の症状について解説します。

■中足骨とは?

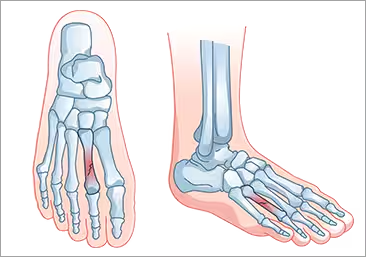

足の裏には土踏まずがあり、つま先からかかとにかけてアーチ状の構造をしています。実際には、足は前後方向だけでなく横方向にもアーチ状の構造をしており、足を前から見ると親指から小指にかけて、弓なりに湾曲していることがわかります。この、前後左右のアーチ構造を支えているのが、足指のつけ根から足の甲に至る中足骨という骨です。

■主な症状や見た目

足の甲(中足骨)の疲労骨折の初期には、運動時に軽い痛みを感じる程度ですが、痛みは徐々に強くなっていき、やがてスポーツができないほど痛むようになります。通常の骨折と違い、痛みがあっても大きな腫れや内出血などはなく、見た目にはあまり変化がありません。そのため、受診のタイミングが遅れて症状を悪化させてしまうことがあります。

■痛む場所の違い

親指(第1指)の中足骨を第1中足骨といい、以下第2指から順に第2中足骨、第3中足骨、第4中足骨、小指を第5中足骨といいます。

疲労骨折は通常の骨折と違って折れた骨の周囲にある血管や組織を傷つけることはあまりなく、大きな腫れや内出血をともなうことは稀です。そのため患部以外に痛みを感じることは少なく、第2第3中足骨なら足の甲の上部、第4第5中足骨なら足の外側、といった具合に骨折した指によって痛む場所が異なります。

足の甲(中足骨)の疲労骨折の原因と病態

疲労骨折は、非常に大きな外力によって1回で起こる通常の骨折とは違い、同じ部位にくり返し負荷がかかることで骨にひびが入り、少しずつひびが広がって骨折に至ります。そのため、痛みも徐々に強くなっていきます。多くはスポーツのトレーニングによって足のアーチに繰り返し負荷がかかることにより起こります。

■発症しやすいスポーツ

足の甲(中足骨)の疲労骨折を起こしやすいスポーツは、走ったりジャンプしたりすることの多い陸上競技やバレーボール、身体の向きを素早く変える「切り返し」が多いサッカーやラグビー、バスケットボール、つま先立ちをするバレエや新体操などです。剣道も中足骨骨折を起こしやすい競技で、特に強く床を蹴る左足の中足骨に多発します。これらのスポーツではアスリートから一般の愛好家まで多くの選手にみられます。

■発症しやすい年齢

足の甲(中足骨)の疲労骨折が特に多いのは10代で、高校生が最も発症しやすい年齢層となっています。原因はトレーニングの頻度と強度によるもので、成人でも集中的な、あるいは過度なトレーニングによっては中足骨の疲労骨折を起こすことがあります。また、疲労骨折は男子選手に比べて女子選手に多くみられますが、減量や栄養不足によって無月経となり、女性ホルモンのエストロゲンが減少して骨密度が低下することが原因と考えられています。

■発症しやすい部位

足の甲(中足骨)の疲労骨折は、第3中足骨、第2中足骨、第4中足骨、第5中足骨、第1中足骨の順に多いといわれています。第2~第4中足骨まではさまざまなスポーツで起こりますが、最近ではサッカーやフットサルで第5中足骨の疲労骨折が多くみられるようになりました。第5中足骨の疲労骨折はジョーンズ骨折とも呼ばれ、なかなか治りづらい傾向があります。サッカーにおける切り返しやターンなどスパイクを履いて人工芝でおこなうトレーニングが発症リスクを高めるとされています。

足の甲(中足骨)の疲労骨折の検査・診断

足の甲(中足骨)の疲労骨折の初期には骨に入ったひびが小さいため、痛みがあってもX線画像(レントゲン写真)では確認できないことがあります。このような場合にはCTやMRI、あるいは検査薬を用いた骨シンチグラフィーという検査をおこなう場合もありますが、痛みの程度を観察しながら2~3週間後に再度X線画像で診断するのが一般的です。

足の甲(中足骨)の疲労骨折の治療方法

足の甲(中足骨)の疲労骨折の治療は、第一に運動やトレーニングを中止して患部に荷重をかけないことです。骨折の初期に無理をすると治りにくい難治性骨折に移行してしまう恐れがあります。通常はギプスなどによる完全固定は不要ですが、痛みの症状が強い場合はテーピングや弾性包帯などによる軽い固定が有効です。歩くときの痛みが強い場合は松葉杖を使用して患部に負荷をかけないようにします。

骨折部位が回復するまでの期間は1.5~3ヵ月が目安となりますが、競技や練習への復帰時期はX線やMRIなどの画像診断を基に医師と相談して決めていきます。また、ジョーンズ骨折と呼ばれる第5中足骨の骨折は治りが遅く、骨格が影響して再発を繰り返すことがあります。このような場合は、髄内釘(ずいないてい)と呼ばれる金属で骨を補強する外科手術が推奨されます。

足の甲(中足骨)の疲労骨折のリハビリテーション

足の甲(中足骨)の疲労骨折のリハビリテーションは、心肺機能や筋力の低下を防止するための患部外トレーニングと再発防止のための足や足関節の機能改善をおこないます。また、痛みの程度に応じて段階的に競技復帰のためのリハビリをおこなっていきます。

リハビリの第一段階では足と足関節の機能改善に向けて、広げたタオルを足指で引き寄せるタオルギャザーや足首のストレッチをおこないます。また、ランニング時の足への衝撃を和らげるため、ひざ関節や股関節のストレッチをおこない、柔軟性を高めます。ランニングやジョギングができない間も心肺機能を維持するため、エアロバイクやプールを利用した有酸素運動を継続します。

歩行ができるようになったら徐々に体重をかけるリハビリに進みます。最初は足裏全体をつけておこなうスクワットなどのトレーニングから始め、ふくらはぎを上げ下げするカーフレイズ、足首を使ってその場でジャンプするトレーニング、かかとやつま先での歩行、早歩きからジョギングへと徐々に負荷をかけていきます。競技への復帰に際しては、ジャンプやターンなど復帰する種目に応じた動作をおこない、足の動きを確認していきます。

足の甲(中足骨)の疲労骨折の予防方法

足の甲(中足骨)の疲労骨折を予防するには、オーバーワークに注意して疲労をためないことが大切です。また、自分の足の形状やトレーニング環境に応じた対策を施すこと、体重と栄養状態を適切に管理することも重要です。

■疲労を溜めない

丈夫な金属でも曲げ伸ばしを何度も繰り返していると金属疲労を起こし、最終的には破断してしまいます。足の甲(中足骨)はアーチ状をしており、接地の際にバネの役割を果たしていますが、負荷が大きすぎたり負荷のかかる頻度が高すぎたりすると、疲労が蓄積して骨折してしまいます。負荷を上げ過ぎない、練習量を急に増やさないなどトレーニングのオーバーワークに気をつけ、休養を十分に取ることが大切です。

■足部の特徴に合わせて対策する

足の形状や脚部の骨格は個人によって異なり千差万別です。足や下肢の特徴によって、あるいは足に合わないシューズによって、足に加わる衝撃が均一に分散できず、局所的な負荷が繰り返されて骨折のリスクを高めている場合があります。特にジョーンズ骨折は、足の外側に荷重がかかりやすい特徴を持つ方に多発しています。

また、硬い床での運動や人工芝でのスパイク使用で中足骨骨折のリスクは高まるといわれています。自分の足に合ったシューズやインソールを選び、練習場所の特性に合わせてシューズを履き替えるなどの対策を講じることが中足骨疲労骨折の予防につながります。

■体重管理をおこなう

脚部や足の疲労骨折は、急な体重の増加も原因のひとつであり、骨折予防のためにも適切な体重管理をおこなう必要があります。また、女子選手に起こる疲労骨折では骨密度の低下や筋力不足が原因の場合もあります。スポーツ選手には、たんぱく質やカルシウム、ビタミンDなどの栄養素が十分摂取できるように食事面での管理も非常に重要です。

足の甲(中足骨)の疲労骨折の応急処置

足の甲(中足骨)の疲労骨折では、痛み以外の症状はほとんどみられず、初期にはX線で見つけることも困難です。そのため、足の甲に痛みを感じたらまず運動を中止し、痛みのある部分を冷やして炎症を抑え、速やかに画像診断のできる整形外科を受診してください。痛みをがまんしてプレーを続けることは、かえって競技への復帰を遅らせてしまいます。足の甲(中足骨)の疲労骨折を起こしてしまったら、まずはトレーニングを中止して治療に専念しましょう。

監修医師紹介